2007年06月18日

鵜殿葭の原碑

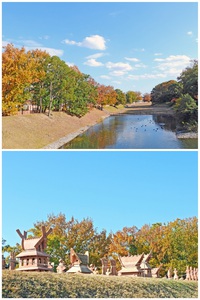

歴史が偲ばれる景観

淀川の堤防に、鵜殿を見渡すように「鵜殿葭の原碑」があります。この碑は、明治8年(1875)に始まる淀川改修の100周年を記念して建立されたものです。

鵜殿は淀川河川敷の前島から上牧の間に広がる約60haをさし、ヨシやハギなどの大型湿生植物が生息する自然豊かなところです。この鵜殿は、土佐日記や平家物語にも登場します。

高槻のヨシはよしずや雅楽の楽器の材料にも使われており、昔は人の生活と強く結びついていましたが、よしずなどは中国などの安い製品に市場を奪われています。

そのため、鵜殿のヨシも雑草が生い茂り危機にさらされたり、毎年2月に行われている春を告げる風物詩である「鵜殿のヨシ焼き」も一時は中断しましたが、昭和50年に復活しています。

撮 影 日 平成19年3月

撮影場所 鵜殿(地図)

投 稿 者 文化財スタッフの会 散策部会

↓ランキングに参加してます☆今何位か見て下さいね♪

Posted by 高槻市

at 09:58

│Comments(3)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

「よし笛」です。

近江八幡で買ったので、残念ながら「鵜殿のよし」ではないのですが、とても細くてかわいくて、気がついたらレジに並んでました。

もともと「鵜殿のよし」は雅楽の「ひちりき」という笛に使われていたそうですが、とりあえず、たてぶえ式の「よし笛」を吹いてみます。まだ吹いてないので、どんな音がするのかとても楽しみです。

よし笛は、環境をテーマにしていた愛地球博でも演奏され、話題になったそうですよ!

http://www.i-honky.com/kikui/tokuchou.html(よし笛)

明治・大正時代に全国で2,111㎢ あったヨシ原は、現在では821㎢ にまで減少しています。

減少の原因としては、ヨシが生育するような平坦で水分が多い場所は、河川沿いでは堤防の建設や河川敷の利用、湿地では干拓、宅地造成等、開発の影響を受けやすいことがあります。

また、人々の生活形態の変化で、ヨシが利用されなくなってきたことがあります。昔は、屋根葺き、垣根、よしず、あるいは燃料、肥料、新芽を食用にしたそうですが、現在ではほとんど利用されなくなっています。

一方で近年、ヨシによる水質浄化機能等が着目され、各地でヨシ原の保全や復元が行なわれています。

琵琶湖では1992年に「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(ヨシ条例)」が施行され、行政によるヨシ保全対策が実施されています。

http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/k0010772001.html

しかし、それも今は昔。ヨシが人の生活から離れてしまったように思います。

ところが、最近、ヨシの利用が見直されていて、淀川のヨシで、「バイオ炭」がつくられたり

http://www.ecology.or.jp/w-topics/wtp24-0611.html

するほか、

1)葉や茎の青ヨシ粉末を和菓子や洋菓子の原料として供給する

2)チップ化して家庭園芸用として供給する

3)ヨシを焼いた後の灰を釉薬メーカーに供給する

4)ヨシから天然酵母をおこす

などがあるそうで、経済産業省の環境コミュニテイ・ビジネスモデルに選定されているとのこと。

http://www.janjan.jp/area/0703/0703150734/1.php

ヨシがうまく使われることで、この葭原もいっそう光があたるのではないか?と思います。