2009年08月26日

演習橋と第4連隊工兵隊

歴史が偲ばれる景観

演習橋が成合にもあることは知りませんでした。

大蔵司には演習場がありました。現在の大蔵司集落から芥川を跨いだ川向こうも奈佐原の少し手前まで服部村領で、弁天山麓までが大蔵司領でした。

ここに私たちは10町歩余りの田畑、山林を所有していたのですが、明治42年陸軍省に買い上げになりました。南部は2中のあたりから、西部は南平台住宅が最初に開発されたあたりまで、北部は今も少し山林が残っているあたりまでの広大な領域です。

ここで工兵の演習が行われていたのですが、訓練内容は鉄条網の張り方、電信機のケーブルの張り方、架橋、塹壕の掘り方、陣地の築き方など多岐にわたったようでした。

この演習場は昭和10年の淀川決壊の後、土手の土砂採取場になり、中央部と東側からシャベルカーで土が削り取られてゆきました。

それで、終戦当時は中央部は甲子園球場の数倍もある大きなくぼみの平坦地となり、芥川沿いに南北に幅100m足らずの丘陵だけが残されていました。

土砂は土汽車でトロッコを50輛も引いて淀川に運ばれていましたが、丘陵部には兵舎が3棟建っていました。

奈佐原村境に移動させられた大蔵司墓地に墓参する際には、演習場の鉄条網の外側に沿って、山道を登ってゆきました。

演習場には高射砲や、機関砲が空に向かって配置したありました。

浦堂の北消防署の当たりには監視哨があって、ここからは毎夜サーチライトが敵機の侵入に備えて光を放っていました。

上の写真は昭和23年の航空写真で、芥川の左手に細長い黒影が3つ見えるのが兵舎です。

白い細道が芥川を跨ぐのが木製の大蔵司橋、この橋を渡ったところに2中が建設されました。

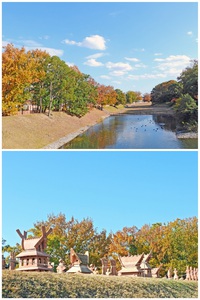

これは2中ができてからの景色です。昭和35年頃の写真です。まだ名神はできていません。

名神ができた直後の写真です。昭和39年頃です。工兵隊跡地は開拓団が払い下げを受けて農業をしていました。

ここが買収され宅地開発されて行くのは、昭和45年頃です。上部は名神開通と同時に宅地化され、最初の南平台住宅ができました。

戦時中、兵隊がよく我が家に泊まりにきました。食料がないので民家に頼る、そういう状況下でした。名神の建造されたあたりは演習場の道路跡で、その断崖には多数の防空壕がありました。

撮 影 日 昭和35年、39年ほか

撮影 場所 大蔵司1丁目周辺ほか(地図)

投 稿 者 古藤幸雄

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 09:14

│Comments(9)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

まだ生まれてないです、、

こんなに田畑が広がっていたのですね。

2枚目の写真の右下に写っているワンちゃんが未来を見据えているようです(^o^)

確かに犬がいるから単なる風景写真以上の訴求力があり思惟的ですね。

いろんな考えが巡りました。

兵隊さんが訓練をして戦った戦争に日本は敗れました。日清、日露と連勝した神国日本が敗れました。そして、もう戦争はしないと誓いました。

勝ったアメリカは、朝鮮戦争、ベトナム戦争、と泥沼戦争をし、今もイラク、アフガニスタンなどに兵を出しています。

日本では、「先の戦争」と言えば、「太平洋戦争」で、それ以来60余年戦をしていません。

勝ったアメリカで「先の戦争」と国民に問えば、どの戦争を想像するでしょう?

昭和20年8月15日、日本は戦に敗れましたが、誇り高い魂は敗れませんでした。大人たちは世界が驚くスピードで復興を成し遂げました。

その大人たちの孫の世代が今の日本の中枢ですが、どうでしょう… ひょっとして、日本人の魂が敗れかけているのでは?!

現在どのようになっているかが気になります。リンク先の写真では土地勘の無い私には分からない

のですが、ひょっとすると郡家本町の和菓子屋駐車場から芥川を見た時に見えませんか?

整理が悪くて見つかりませんでしたが、なんとなく違和感を持って写真を撮った記憶があるのですが、

違う場所だったかな・・・

土汽車のことは、今年の春?、城跡歴史館でやっていた、「郡家村の歴史」で私も始めてしりました。

リンク先の土汽車の写真は、私もおそらくですが、雇用促進住宅のところからの写真だと思います。

「郡家村の歴史」のパンフを持っています。そのパンフには、土汽車のことも載っていますので、もし必要でしたら、おっしゃってくださーい。

でわでは。。

土汽車はここで芥川を跨ぎ、左岸の土手を走って芥川橋の道路を越えて(ここは踏切がついていた)さらに南下し、国道の高槻橋では橋の下を通過して、芝生、唐崎、三島江方面に通じていました。

現在大蔵司橋を2中側に渡ったところは、バス道路が南北に走っていますが、信号の左手の路上あたりに車庫がありました。明治の弁慶号より少し新型の機関車が7〜8台もあったでしょう。

昭和20年代後半は2中に通っていましたが、土汽車が通過すると踏切の遮断機が降りて、長く待たされたものです。

戦後のシャベルカーは現在のと大差ありませんが、戦前のは石炭を炊いて動いていました。煙突から真っ黒い煙を吐いて、轟音を立てて作業していたのを子ども心に記憶しています。

Seraさんへ

2枚目の写真にある犬は、我が家の初代むく、秋田犬の雑種でしたが、賢く

西ノ山(現南平台)の竹薮や松林で狐や猪をよく追い出したりしました。

2代目はセッターで、狩猟によく活躍しました。

お気遣いありがとうございます、そのパンフ欲しいです。

ツアーか会議の時にでも・・・ってどちらも未参加なので、次の開催時にはなんとか時間を都合

しないと。

>古藤幸雄さん

丁寧なご説明ありがとうございます。

あの川中にあるコンクリは橋げた跡でしたか、繋がる様な道も無いので疑問に思っていましたが、

謎が解けてすっきりです。

地図を広げて線路が通っていたとの位置を指で追ってみて、実際にその跡を辿ってみたいと

考えております。

今年の1月~2月にしろあと歴史館でやっていました企画展「郡家村の歴史」のパンフにあった、【土汽車】の部分をご紹介します。

http://file.takatsukietoko.blog.shinobi.jp/gungepanfu.jpg

あと、この企画展は、成合や原・・・・などなど、高槻のいろんな地域にスポットを当てて今後もやっていくようです。

(参考:【郡家村の歴史】案内ページ)

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi/shiroato/moyooshi_20gunge.html

勘違いしておりました、どうもすいませんでした。

パンフのスキャン画像見せていただきました、全ての事が生まれる前の事という事もあり

興味深く読ませていただきました。ありがとうございます。

郡家村の歴史の企画展は少し気になってはいたのですが、私にとってはあまり馴染みの

無い場所の事でもあり見に行かずじまいでした。まさに後悔先に立たずですね。

今後の企画展には足を運ぶことにしたいと思います。