2009年01月15日

郡家村の歴史

寺社の景観

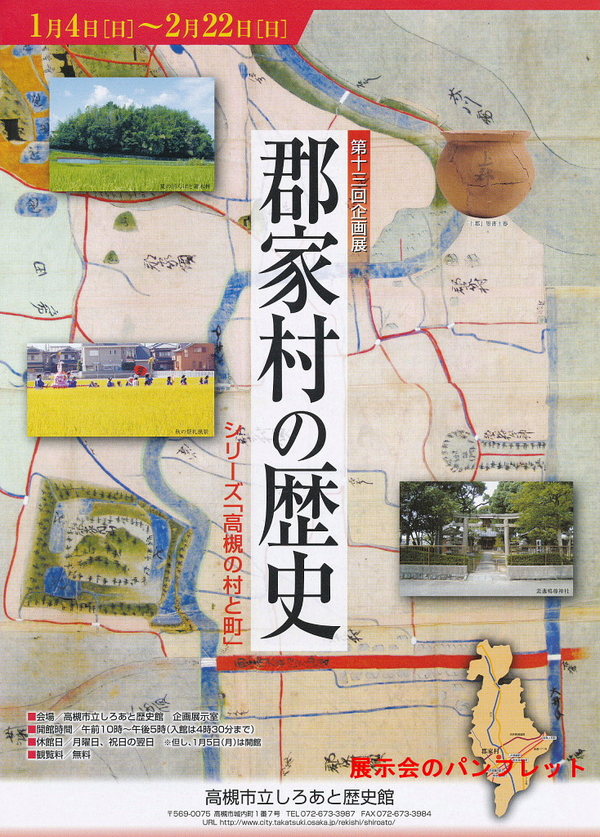

現在、しろあと歴史館で開催されている「郡家村の歴史」を見てきました。

11日、近くにある高槻えびす神社の残り戎の為か見学者も多く賑わっていました。展示は「郡家村のあけぼの」から「近代の郡家」まで資料も豊富です。

郡家にある素盞鳴尊神社、妙圓寺や久安寺の境内図も展示されており、みなさんも一度ご覧になったらと思います。

撮 影 日 2009年1月12日

撮影 場所 城内町(しろあと歴史館「郡家村の歴史」)(地図)

郡家新町(素盞鳴尊神社(地図))

郡家本町(妙圓寺(地図))、(久安寺(地図))

投 稿 者 fullmoon

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 08:02

│Comments(5)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

_1-s.jpg)

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

日本は、西暦645年6月に始まる大化の改新で中央集権化を進め、国家の形を目指します。

大化の改新は、それまでの地方勢力=国造(くにのみやつこ)を一斉に評造・評督に変えたといわれていますし、両制度が長く並んで施行されたともいわれています。

実際、50年ほどの間に4回も遷都していますので難事業だったと思います。

国家の体裁が整うのは、701年の大宝律令からのようです。

大宝律令によって、評が郡に、評の役人は郡司に切り替えられました。

郡司が政務を執る役所が郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ)や郡衙(ぐんが)・郡院と呼ばれました。

1300年前、このあたりの中心地が郡家だったのですね。

「郡家村の歴史」興味津々ですね。

新年早々出かけてきました。

出かけてみると知らないことが多く、お決まりの道以外は歩いたことが

なかったことに改めて気付かされました。

土汽車が走っていたことは全く知りませんでしたが、来館されていた

方からは、「懐かしい」との声が上がっていました。

夫に聞いてみると、「煙を見て育った」とのことです。

コメ作りに水がどれほどまでに大切かということも展示を通じて再

認識させられました。(今では蛇口をひねると水が出るのがあたり

まえの生活をしていますが・・・)

身近な地域のことを改めて知るいい機会になりました。

偶然にも懐かしい人にも逢うことができ充実の一日でした。

今回の郡家村の歴史転と一緒に読んでもらえれば、より詳しく郡家村の歴史がわかると思います。

三好長慶が裁許した永禄2年の郡家村、真上村の井堰を巡る争論付図も、

その位置が芥川のどの辺りをさすのか不明のままでした。とりわけ、真上井堰の位置については、市史で執筆者河音能平氏は真上村字「内野」のあたりとし、「大王の國から」でも郡家、真上村の境界あたりなどとあいまいな指摘をしていますが、これも位置を突き止めています。

芥川用水掛かりの村は、郡家、真上に限らず、郡家村井堰からは芥川村、枝郷清福寺村、東五百住村がこれに依存しており、真上村井堰からは、上田部村、古曾部村、高槻村の3ケ郷が中世以前から依存しており、室町時代に西国御家人真上氏に代わってこの地域に勢力を持つ土豪芥川氏の台頭により、3ケ郷に芥川村が加えられ、「まかみ井」は四ケ郷湯と改称されるに至っています。

この問題の井堰「真上井堰」は長慶の時代も近世に至っても、郡家井堰「今井手」の直下、150メートル前後のところになり、大蔵司集落の西に存在したのです。

高槻の郷土史、とりわけ芥川を巡る水論を詳しく知りたい方は、上記著書を読んでください。高槻市図書館、大阪中央図書館、中之島図書館など

近くの町の図書館にはあります。

古代の嶋上郡衙や中世の三好長慶の水論(水争い)裁決の話は有名なので知っていましたが、今城塚古墳の溜池や阿武山の入会地を巡る近隣の村々との争いの話や戦時中の「土汽車」の話は新鮮でした。

郡家の村を貫流する「今井用水」の取水口や土汽車線路の橋脚の基礎部分が二中近くの芥川にあることなど全然知りませんでした。今後近くを通った時に見てみようと思います。

他にも「昔の風景写真」としてええとこブログ的な写真が展示されていたり、昭和6年、「大高槻」誕生時の「高槻名所遊覧案内」に「高槻八景」が紹介されていたりと、盛り沢山でした。今はなくなった「一位神社」「村岡神社」や村の目印だった「一本木」など、江戸時代の長閑な「集落」の様子が再現されるような展示でした。

清水地区、旧服部村大蔵司は芥川東西の諸村の用水取水源であり、大蔵司の西堤に井堰が設置されていました。郡家村用水の取水堰は「今井湯」であり、この井堰掛かりの村は郡家村の下流村東五百住村でした。今井井堰は芥川右岸にありますが、その下流150メートル前後のところに「真上井堰」又の名を「四ケ郷湯」と呼称する井堰がありました。これは大蔵司集落の西に沿って流れ、現在に真上小学校正門左手で、服部村二ノ湯と合流して、「まかみ大井手」となって真上村を貫流し、東真上光徳寺前で「新川」によって芥川村に導かれ、本来は東に延びて天神前に至り上田部村の耕地を潤し、さらに現高槻病院北川の水路から元湯浅電池工場北側の水路を東進して、工場の東端で直角に南に折れて、JR空かずの踏切の下をくぐり、北園町を南下、高槻村に至っていたのです。詳しくは「芥川の水論研究」を検索してください。Blank,Blank2までありますので、それらをクリックしてください。西之川原の川替えや「真上城」址についてもわかります。