2010年12月19日

八阪神社は古来より村人と共におわしますところ

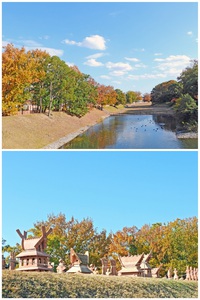

歴史が偲ばれる景観

地域の人が支えている風情の八阪神社。

起源は寺伝によると紀元9世紀頃とか、毎年4月初めの大蛇祭と祭祀用だったか石槽で有名。

この神社には6種の高槻指定古木があったらしいが、今は3枚の名札のみ。

カバーがしてある残株の一つ“ツブラジイ”から新枝が太陽の光を求めて伸びている。瓦と灯篭も面白い。

撮 影 日 2010年12月12日

撮 影 場 所 原(八阪神社)(地図)

投 稿 者 上村サト子

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 09:00

│Comments(2)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

本当に高槻の地には様々な古代の歴史が詰まっていること

に驚かされます。

この八阪神社がそんな前からとは知りませんでした。

本当に写真から神聖な場所であるのが感じられます。

一つまた勉強させていただきました。ありがとうござ

います。

原盆地は200万年ほど昔、六甲変動で地殻が隆起し、南の帯仕山、三好山が隆起して、芥川が閉ざされたとき、湖になったところです。その後岩盤の弱いところが崩れて水路ができ、下流に流れだすようになりました。それが摂津峡です。

上の口のバス停付近の切り通しに貝殻層が残っているのは,以前海底だった証拠、この原盆地に人が入り、田地を切り開き、集落を営むようになったのはおそらく神峰山寺が創建されて以降だと思います。

670年律令制度開始に当たって、原は条里制がまだ敷かれていず、701年の大宝律令施行時にもまだ庶民に分配する口分田は存在しません。ということはまだ耕地が開発されず、人が住んでいなかったということでしょう。

神峰山は役小角が最初に密教修行の場として目をつけたところ、かれは701年に亡くなっています。本格的に寺院が建立されるのは桓武帝の兄弟とされる

開成皇子といわれますから、8世紀末(774年)ですね。この寺院の発展とともに、村が開発されたと思われます。

神峰山寺は往古寺領1300石と伝えられますから、原村は当然全部が寺領に含まれていたのでしょう。原村は近世でも村高820石余ですから。

八坂神社の創建は、清和天皇時代に痘瘡がはやり、それを鎮めるために祀ったと言われていますね。9世紀には村は既に開かれていたのでしょう。

この境内の石漕、祭祀用ではなく神峰山寺の僧が使用した風呂桶というのが定説です。夏は水、冬は熱湯を入れてそれに入り、身体を清めたと言われます。

芥川の教宗寺にあるのも同様で、もとは霊松寺で使用されていたものだと言われています。神峰山寺の僧坊で使用されていたものが不要になり、境内に移されたのかもしれませんね。

この石漕、和銅4年の年号が刻まれています。これは平城京のあった奈良時代、西国街道に通じる街道に都亭駅を設けて、その一つに「大原駅」があったという記録から後年この石漕にその年号を刻んだもので、「大原駅」は大阪府誌執筆者の井上正雄氏も郷土史家天坊幸彦氏もこの原村と解釈していますが、高槻市史では桜井あたりとしており、私も同感です。和銅4年に原村はまだ存在しないし、西国街道に通じる道筋にもあたりません。梶原トンネルのあたりに

小字「大原」が残っていますし、聖武帝が崩御されたとき、水無瀬庄を設置された理由は、ここが米所というより木津川、宇治川、桂川の3川合流する川港、交通の要衝だったからで、そこに大原駅が設置されたというのなら容易に理解できることですね。

何はともあれ、原の景観はすばらしく、いつまでも残してもらいたいものです。