2007年04月23日

花の井

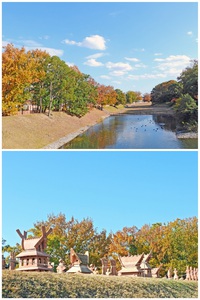

歴史が偲ばれる景観

この「花の井」は、平安時代中期の歌人能因法師が使ったといわれる井戸です。

周辺は民家に囲まれているので、所在が非常にわかりにくくなっていますが、周辺の人たちが何代にもわたって守ってきました。

さらに、近年になって、民家が立ち並んだあとも、地域の人たちの手によって、綺麗に維持されており、最近、ジャリなども引きつめています。

また、近くには、能因法師に関連した史跡である、「不老水」、「文塚」、「花の井」があります。

古曽部は平安の世に想いを馳せることのでき、歴史や農地と自然が調和する魅力的な場所で、詩人の小野十三郎が、生前、「大原三千院や落柿舎あたりには負けぬ、古曽部は日本史の中で堂々たる隠棲の佳境でもある」ともいっています。(昭和30年代の古曽部について語ったと思われます)

撮 影 日 平成19年2月20日

撮影場所 古曽部町3丁目(地図)

投 稿 者 神畑善吉

↓ランキングに参加してます☆今何位か見て下さいね♪

Posted by 高槻市

at 08:33

│Comments(6)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

いまでも、つつじとか四季折々の花が周りで咲くように、近所の人で手入れをされているようです。

ちゃんと「花の井」にしていくのも、すごい大変です。

手入れをされるのは大変でしょうが・・・

残されているのは、とても素晴らしい事で嬉しいですね。

この周辺には花乃井という地名はありません。

なぜ、花乃井中学という名前がついたかというと・・・

http://www.oclions.org/shiseki/7.html

地名の由来を発見すると、なんとなく得した気分になりませんか?

ところで、私は実際、見に行ったことはないのですが、この祠の中にはお地蔵様とかが祀られているのでしょうか?

富田の造り酒屋に、地ビールの見学に行った時にも

「幾つか有った井戸も涸れて、今はこの井戸だけです」と

話されていました。

高槻の数少ない有名人・藤井竹外の漢詩「花井」によれば、幕末の頃は花(桜?)も咲かず荒れていたようです。

水はあったようですが、雨がたまっただけなのかも知れません。

花井井荒花不開 花井の井は荒れて花開かず

残碑字滅半莓苔 残る碑の字は滅し半ば莓苔す

一泓緑浄無人管 一泓の緑浄(=深い井戸の水)は人の管する無く

付與青蛙喚雨来 青蛙の雨を喚び来るに付与するのみ