2009年09月21日

昔の消火用水槽?太鼓

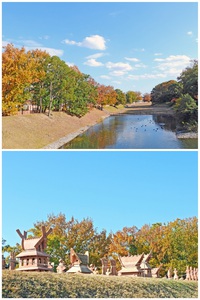

歴史が偲ばれる景観

知り合いの方からこの様な珍しい写真を見せて頂きました。一つは昔、火事の際にこの水槽らしき物に水を入れて、現場迄担いで運んだのではないかと思います。

又太鼓は火事または水害などが発生した時に、打ち鳴らして住民に知らせたのではないかと思われます。

昔、この辺りは淀川がよく切れ様で船なども上に吊って居たようです。

撮 影 日 2009年9月

撮影 場所 須賀町(地図)

投 稿 者 Itami

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 08:17

│Comments(7)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

この建物は、冠須賀神社の参道沿いにあって、私も以前見に行きました。そして、このブログにもだいぶ前に、木戸さんが紹介されています。

http://takatsuki.osakazine.net/e22110.html

現在は、馬場実行組合の建物として使われているそうです。また、数年前に、大阪府の人が、「近代化資産」or「登録文化財」に関係して見にこられたそうです。

この太鼓や水槽もそういった資産なのだと思います。

あと、建物についてのこと、何年くらい前のものなんか、そして、文化財としての価値など・・?わからないところがたくさんあります。

で、知り合いの人が、その府の人が見に来た時に立ち会っていますので、また、聞いておきます。

Itamiさん、また、ええとこ、教えてくださいね。

珍しいものをありがとうございます。

「冠組」と書いてあります。

このあたり(大冠とか西冠とありますが)広く「冠」という地名だったのでしょうか。

リンク先の地図を見ましたが、大冠と西冠はえらく離れています。

この水槽は担いで運ぶように見えますが、重そうです。

集落が一体となっていた暮らしが目に浮かびます。

水槽は、手押しポンプの水槽ではないでしょうか。真ん中に天秤棒のような棒を取り付け、二人が向かい合って交互に押して、水槽真ん中下の口から水を放出するのでは…

などと、想像が膨らみます。

検索してみたら「龍吐水」と言うらしいですね。

江戸時代は、どこの村でも庄屋の軒先に吊るしてあり、いざ火災というときに、これを降ろして荷車に乗せて現場に運び、この箱のなかに「たんご」(下肥を運ぶ木桶)で水を運んでいれ、左右に2人づつ分かれて交互に梃を下げる動作を繰り返し、その圧力でホースの先から水を飛ばしたものです。

明治になると、これに台車が付き、川や池から水を吸い上げる装置と遠くへ飛ばす装置が備わりました。

今、私の自治会では戦後30年代まで使用していたその形式の消防ポンプを名神の高架下で保存しています。

龍吐水は消却してありませんが、大型の水鉄砲は自宅の土蔵に保存しています。昔は村全体が藁葺き屋根、近所で火災が発生すると、飛び火で類焼するのが常だったので、飛来した火の粉を水鉄砲で消す役割を果たしていたのです。

太鼓は火災、洪水などを知らせる役割もしたでしょうが、通常は村の「寄り合い」(自治会の集会)の合図に使用したものです。

火災、洪水などの緊急の場合は、お寺の半鐘を叩きました。これは

「カーン、カン、カン、カーン、カン、カン」と勢いよく叩く早鐘で遠くまで届きました。太鼓では村中に響き渡らせることは無理です。太鼓も江戸時代は、寺院の本堂や庄屋の自宅に吊るしてありました。

須賀町は旧馬場村で、冠村の小邑です。冠村は昔は河辺村といい、

7つの小邑から成り立っていました。野中村、中小路村、馬場村、深沢村、辻子村、西冠村、土橋村の7つです。明治になると、これらは

5つの大字になりました。つまり、野中、中小路、西冠、土橋、辻子です。馬場村は大字野中に属しました。

大冠村というのは、旧冠村や西天川村、大塚村など周辺の村々が集まって、合併して出来上がった町村合併後の村名です。

この龍吐水と太鼓は、馬場村の共有財産であり、必要がなくなってからも村の会所に保存されたものと思われます。

それにしても、sokemukuさんの解説にはいつも感動いたします。このブログを読む人は、それで疑問を解消したり、新たな知識を得られますが、他の手段でsokemukuさんの博識に浴することが出来るのでしょうか?例えば、市や観光協会のHPで。

高槻は歴史、特に庶民の暮らしなどについての広報活動が顕著でないと思っています。

先だっても、NHKが淀川を下る番組をしていましたが、「くらわんか舟」の発祥は枚方と誤解されます。

なぜ世間の認識が発祥の柱本(高槻)でなく、枚方になったか、その経緯も知りたいものです。

私は高槻生まれではありませんが、子や孫は高槻が古里です。古里が日本中の誰もが知っていることを持っていることは、人生の大きな財産だと思います。挫折から立ち上がるバネにもなります。

高槻のええとこ発掘は大人が子供に贈るプレゼントだと思っています。

今後も「ええ話」お願いします。

Sokemukuさん

初めての投稿に沢山のコメントを頂き、有難うございました。 近くに居なが見過ごしおり、先人の方に申し訳ない様な気がします。

今後とも「ええとこブログ」を応援致します。