2009年02月22日

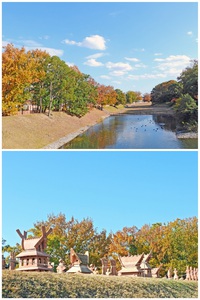

50年近く前の摂津峡

歴史が偲ばれる景観

↑50年近く昔の摂津峡の様子(1963年)

当時の摂津峡は、下の口から上の口まで道はありましたが、地道で落ちないか気をつけねばならない所、川原のように石がゴロゴロしている所、岩が迫り対向者が来ればどちらかがバックし広い所でやり過ごすなど、山道の風情がありました。

摂津峡を訪れる目的は渓谷美と、川原で飲み食いをすることでした。

水がキレイでしたので、その水で米を磨ぎ飯盒で炊き、料理はたいがいスキヤキでした。 焚き木は、川原や山で調達しました。

まだ、「バーベキュー」などという言葉は人口に膾炙していない頃で、「おーい、今度の日曜日ヤバケに飯盒炊爨(はんごうすいさん)しにいこか」てなもんでした。

下の口のバス停が今より手前の集落の所で、小さな駄菓子屋がありました。

バス停から下って行くと、寒天の天草(てんぐさ)を蒸す巨大な桶(釣鐘のような形のものが上下する)が見えましたが、もうこの頃は寒天作りを止めていたかもしれません。(昭和35年頃まではやっていたように思います。一度干しているのを見たように記憶しています。)

撮 影 日 1963年4月

撮影 場所 原(摂津峡)(地図)

投 稿 者 永野晴朗

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 09:21

│Comments(10)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

中学か小学校の同窓会だったと思います。

大きな岩がいっぱいだった記憶が少しあります。

当時の方が、訪れる人は多かったのではないでしょうか。

それに太っている人が見えませんね。

私はご近所の方たちと家族ぐるみでBBQ(バーベキュー)に行きました。

夏の夕方から出かけて、涼しい所で食事を食べて、星を見て・・・

懐かしいです。

50年近く前とのタイトルにひかれて、開きました。

物心ついた頃から、地元の人は摂津峡ではなく、耶馬渓(ヤバケイをなまって“やばけ”)と呼んでいました。

本家の耶馬渓は九州にあり、高槻のは「摂津耶馬渓」であることは、大人になってから知りました。

寒天作りは、昭和40年代前半まで下の口付近で続けられていたように思います。

そのあたりを訪れると独特のにおいがしていました。

その寒天を使った“夏籠り”、江戸時代から高槻名物の“冬籠り”のT屋さんが閉店されるそうです。高槻の手土産といえば、“冬籠り”だったのに、残念です。

いつからそう呼ばなくなってしまったのでしょうね。

寒天つくりの独特のにおいも子供の頃の懐かしい思い出です。

実際に作業されている工程は見たことがないのですが、大変な作業だそうですね。

寒天つくりの歌?というのがあるそうで、市役所の職員さんで伝承されている方がいらっしゃると聞いています。(あやふやな記憶ですが・・・)

茨木の資料では、天明2年(1782)太田村で始まった「茨木の寒天業」は寒い冬の真夜中から早朝にかけての厳しい作業で、この作業をしながら口ずさまれたのが「寒天屋節」だったそうです。

高槻名物「夏籠」は幻になるかと思ったのですが、今年は、3月1日から販売されるそうです。

景観WSの時、調べたこと書いてみます。

☆昭和6年、摂津峡で盗石事件があったが、このとき、検証に随行した新聞記者により、今の摂津峡が「摂津耶馬溪」と紹介された。

☆寒天づくり唄

(さらし唄)

丹波出るときゃ涙で出たが

(ア コラショ ドッコイショ)

今は丹波の風もいや

(ホンマニナ)

涙で出たが 今は丹波の風もいや

天屋働き乞食よりおとり

(ア コラショ ドッコイショ)

乞食夜も寝るらくもする

(ホンマニナ)

乞食よりおとり 乞食夜も寝るらくもする

(注)天屋とは寒天屋のこと。

『ふるさとの風土 高槻』(昭和52年10月15日高槻青年会議所発行。高槻市中央図書館蔵)より

高槻のええとこブログをご覧いただきありがとうございます。

投稿者様へ連絡をとりまして使用に関する確認をとろうとは思うのですが、確認にあたりましてホームページのアドレスやどのような掲載を想定されているかを教えていただければ、投稿者様へお伝えしやすいため、お教えいただければと思います。

ただし、投稿者様の連絡先は投稿時のものでしか把握ができないため、連絡がつかない場合ももございますが、その際はご了承願います。

正面奥の売店は今もあるところではないでしょうか? 川に突き出した"川床"らしきものが見えるのが新発見です。

自分も昔の摂津峡の画像が見たいです。

富田十勝のうち

柳川蛍火

前野帰牧

についてご存じのことをUPしていただけたら嬉しいです。

柳川、西町に永く住んでいます。

上記の件について何の知識もありません。

よろしくお願い致します。