2008年11月25日

芥川城跡

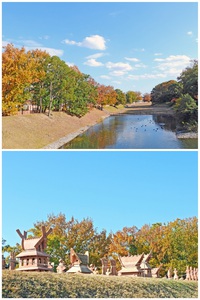

歴史が偲ばれる景観

芥川宿の近く、西国街道を北へ入ったところ、芥川公民館の近くに「芥川城跡」があります。

高槻でお城と言えば、高槻城跡と三好山の「芥川山城」跡が有名ですが、地味ながら平野部にもう一つお城がありました。

芥川宿は平安時代から宿場町だったらしく、この一帯を拠点とした芥川氏という土豪が南北朝時代までには築城したそうです。芥川氏の勢力は応仁の乱で滅びますが、城自体は再び使われ、戦国時代の三好長慶も入城した「芥川山城」の前身となったそうです。

今はただ碑が建っているだけですが、「殿町」という地名が昔を伝えています。

撮 影 日 2008年8月23日

撮影 場所 殿町(地図)

投 稿 者 岩崎健一郎

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 08:31

│Comments(5)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

高槻城にしたら離れているなと思っていました。

芥川城があったから「殿町」があるのですね。

そう教えていただくと「殿町」にも愛着が湧きます。

いわけんさんの投稿を読んで分りました。

その後三好山の城跡に行ってみましたが僅かに石垣が残っていて往時が偲ばれます。

”城跡や兵どもの夢の痕”の感でした。、

川の「芥川」ももしや土豪芥川氏からなのでしょうか?それとも「芥=ちり、くず」からきたのでしょうか?

また、西国街道もこの東側で急に折れ曲がったりしているのも前から気になっていましたが、おそらく、この芥川城を避けるためなのかな?と思いました。

∵西国街道は、8世紀の山陽道の後進ですが、現在の道筋は、14世紀ごろに固定化したといわれています。

また、三好長慶も入城しているのなら、おそらく「芥川山城」は篭城の城・要塞といわれていますから、平時はこのお城から畿内一円に号令を発していたのかもしれませんね。(ほんとのことは知りませんが・・・)。

いろいろ想像を掻き立ててくれるお城だと思います。

芥川城は城下町が形成される時代よりずっと前ですので、殿町の他には城を想像させる地名がないのは頷けます。

しかし、高槻城は江戸時代に大きくなりました割には城下町としての地名が少ないように思います。出丸町・大手町・紺屋町…ぐらいが当時の地名でしょうか?

それとも最初から、本町・城北・城南・城西・城東町などと呼ばれていたのでしょうか?

高槻の目玉として、高槻城を復元しようという話があると聞きましたが、城の復元の前に地名の復活をすべきではないでしょうか。

城下町を訪ねたとき、城を中心にして、侍屋敷、町人街(商人や職人)、それらを思わす名前の街を歩くのが城下町散策のいいところだと思います。