2007年08月23日

新池遺跡

歴史が偲ばれる景観

新池遺跡は土室(はむろ)地域の東寄りにある、日本最古、最大級のハニワ生産遺跡です。

3棟のハニワ工房、18基のハニワ窯、工人集落などが発見されています。ここで五世紀中ごろから六世紀中ごろまでの約100年間ハニワを作り、大田茶臼山古墳(茨木市・継体陵)や今城塚古墳といった巨大古墳や、三島地方の有力豪族の墓を飾りました。

現地には、ハニワを焼いた窯の実物展示や復元工房などを展示し、「ハニワ工場公園」として一般公開しており、見学者で賑わっています。

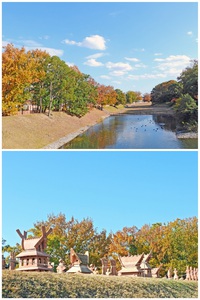

また、近くの上の池公園にはビオトープがあり、自然観察ができる貴重な緑の空間として、市民の憩いの場にもなっています。ご家族での散策にピッタシの、オススメゾーンのひとつです。

撮 影 日 2007.6.9

撮影場所 上土室1丁目(地図)

投 稿 者 飯田正恒

↓ランキングに参加してます☆今何位か見て下さいね♪

Posted by 高槻市

at 07:34

│Comments(4)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

このように、遺跡がいろいろ使われて、触れられることで、みんなに知ってもらって、使ってもらって、そして愛してもらえるようになるんじゃないかな?と思いました。

あと、一枚目の写真の後ろに移っている、高層マンションのとんがり屋根(=勾配屋根)は、傾きが復元された家の屋根勾配と同じで、シンクロしてますよね。

1500年以上のときを隔てや新旧の屋根のシンクロナイズドスイミングですね。

新池遺跡は、全国約90箇所でみつかっている埴輪生産遺跡の中でも、大規模埴輪生産の実態や供給先がわかってる唯一の場所なんです。

黒メダカ、鯉、シオカラトンボ、それに鷺も確認できましたよ。食物連鎖が成り立っているようでした。

ビオトープはもともとドイツで生まれた概念だそうで、“生物社会の生息空間”として定義されているようです。

日本でビオトープといえば、池などの水辺をイメージしますが、本来の概念には池や水辺は一切含まれていないそうです。

どうして日本で水辺のビオトープが多いかというと、日本が水田耕作を中心とした水辺の環境が多かったことや、戦後から現在までの歴史の中で最も破壊が進んだのが水辺環境であって、それを取り戻そうとするが故、ビオトープの形態が水辺を中心になってきているようです。また、比較的水辺環境が作りやすいということがあげられるそうです。

自分もそうでしたが、子どもって水遊びや水辺で遊ぶことが大好きなんですよね。