2010年02月05日

樫田の入口~空谷橋

河川・水辺の景観

田能地区の入口にある、「空谷橋」です。この橋を通ると、樫田に着いたな~って思います。

でも、名前の意味を考えると、空谷(からたに=くうこく⇒人のいない寂しい谷間)。。樫田の村の一番南なので、このあたりから、昔も寂しくなったのかな?と想像をしながらいつも通る、いつも気になる橋です。

撮 影 日 2008年11月9日

撮影 場所 出灰(空谷橋)(地図)

投 稿 者 上ひら

↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市

at 13:06

│Comments(7)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン

>「空谷橋」

漢字だけを見て、私も勝手ながら連想してみました「空⇒高い所、天」「谷⇒山の間の深い場所」

どちらも対極。何でだろ~(^^;)

写真左側の「大阪府」の案内板が目印ですね。(一歩またげば京都府どすえ~)

こちら方面を通る機会があまり無いもので、注目してしまいました。

いつも「谷が空っぽ」だから空谷橋…なんて考えています。

高槻に住んで半世紀を越えましたが、ずっと昔に2~3回台風が来たくらいで、大雨の恐怖を感じたことがありません。

雨の直後は濁流が流れますが、半日もすれば、もう元の流れになります。

南は紀伊山地で、北は丹波高地で雨雲をさえぎり、近くに高い山がなく、大雨洪水になりにくい地形なのでしょう。むしろ雨を欲しがった地域ではと思います。

今、しろあと歴史館で、 ~シリーズ高槻の村と町Ⅱ~ 「春日神社と金龍寺」 をやっていますが、そこでは成合春日神社で行われていた雨乞い神事のことが、祭具と共に説明されています。

また、高槻は古墳群や遺跡の密集地帯。これは古代から洪水などの災害が少なく、住み易かった証左。 今も昔も高槻は「ええとこ」ですね。

谷に水が流れてない意味かと思いましたが、

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/52226/m0u/%E3%81%8F%E3%81%86/

と調べているうちにお二人の方のコメントが入っていました。

いつごろについた名前なんでしょう。

空=から、くう そうも読めますものね(^^)なるほど~

>高槻に住んで半世紀を越えましたが、ずっと昔に2~3回台風が来たくらいで、大雨の恐怖を感じたことがありません。

台風でふと思い出したのですが、、私の当時通っていた中学校の先生が、子どもの頃に室戸台風で被害にあった時の町の様子を授業で話してくれました。

確か先生は高槻の如是地区に住んでいらしていたと記憶しております。

高槻でも台風による大規模な水被害をうけた事に(++)当時の私はただただ驚くばかりでした。。

私も長く住んでおりますが、自身が大きい水被害にあった事はありませんが…

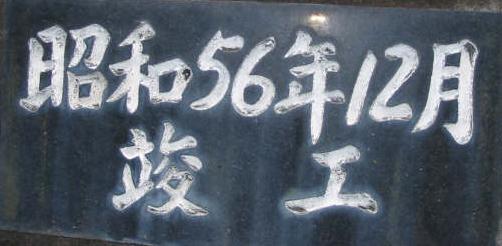

今、この谷は、写真のように「空谷」となっているようですが、本来は「唐谷」でした。このことは、昭和40年代前半に作成された高槻市史地誌編付図にもそう記載されています。

山林は近世までは国家(國衙、幕府)が管理せず、民間に委ねられ公図もなく、土地台帳も存在しませんでした。米の穫れないところなど、把握しても意味がなかったからです。だから、民間で山林の売買、所有権の移転などは自由に行われていましたが、それぞれ山林には地名が付けられ、小字名が存在しました。

唐谷もその一つで、この谷の手前は「蔓が谷」で、バス停もあります。

唐谷の手前、左右はすべて「鬼が谷」です。「鬼が谷」は幾つにも分かれていて、「東原の内ツバイ谷」であったり、「深井谷」「杉谷」

「大カヤ」「焼け山」「東ケ段」「西の段」などと名付けられています。

山林地帯には谷はつきもの、服部の北部(現安岡寺町一帯)は「小山谷」(おやんだに)、東部は「寺谷」(安岡寺の東にある谷なので)

寺谷の東は「堀切谷」(真上村領)、その東、今の日吉台3丁目、4丁目などは、「菖蒲谷」、浦堂の東部は「芝居谷」(ここから地名に

芝谷が付けられました)、南部は「大津谷」、アクアピアの辺りは「唐井谷」、「墓ケ谷」、「尼ケ谷」などいっぱい谷の名があります。

服部地区を流れる谷川は2筋ありますが、東が「小山谷川」8おやんだにがわ)、西が「蝉ケ谷川」です。

「尼ケ谷」(あまんたに)は、私の子供の頃の遊び場、松の木に登ったり、寄生木をとったり、木の実を穫って食べたり、ターザンごっこをしたり、狐や狸、猪を追い出したり、結構悪ガキどもの「遊園地」でした。

今は、すべて南平台住宅になっています。

子供が如是小学校へ行きましたので、昭和9年の室戸台風殉難之碑(校舎倒壊によって児童30名と教員2名が亡くなった)を見たときは驚きました。

生まれが高知県でしたので、台風シーズンになると、お祖母ちゃんから室戸台風の凄さを聞いていましたので、高槻にもこんなむごい話があったんだと。

高槻で台風の被害にあったのは、津之江時代で、女瀬川が決壊し、修復作業にも参加しました。喉が渇いて世話役の方に言うと、「そこの茶瓶を飲んで」とのことで、思いっきり飲んだら酒でした。こうゆう時は酒で力をつけるものかなあと、妙に納得したことを覚えています。

その台風では排水機の停電で、じわじわと床上浸水になりました。こんなにも蛇がいたのかと思うほど、池になった田圃を泳ぎました。排水機のディーゼル化を市長に陳情もしました。

災害は大変なことでしたが、いろんな方と接して、よい勉強になりました。

素直に考えれば、水がない⇒空の谷かもしれませんね。でも、私には、投稿する前までは、そういった着想はなく、みなさんに教えていただいて、「そんな考えもある!」と思いました。そんで、次に行った時には、谷に水がないか調べたいな~と思いましたので、もし、おもしろい写真がとれたら、ここで報告しますね。。

また、kimamaさんが調べて引用いただいた、「goo辞書」には、「空谷」の意味は、「人のいない谷間。寂しい谷」ってありますね。

確かに橋から南に行けば、ほんとだれも住んでいませんし、家もないので、昔は、すごーく寂しい感じがしただろうし、夜道なんぞ、死ぬほど怖かっただろうな?と思ったので、そんなみんなの感情が地名になったのかな?とか思いながらいつも通っていました。

そして、sokemukuさん、私の投稿で懐かしさを感じていただいたり、いろいろ思い出していただいたなんて、むっちゃ嬉しいです。そして、いつも教えていただいて、ほんとうに、ありがとうございます。「唐谷」から「空谷」とのこと。。。

もしや、その昔、渡来人が山をもっていた??とまた、根拠のない類推をしちゃいます。